点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

红色文物背后的英雄品格丨革命气节重如山

崔海山 任雅楠

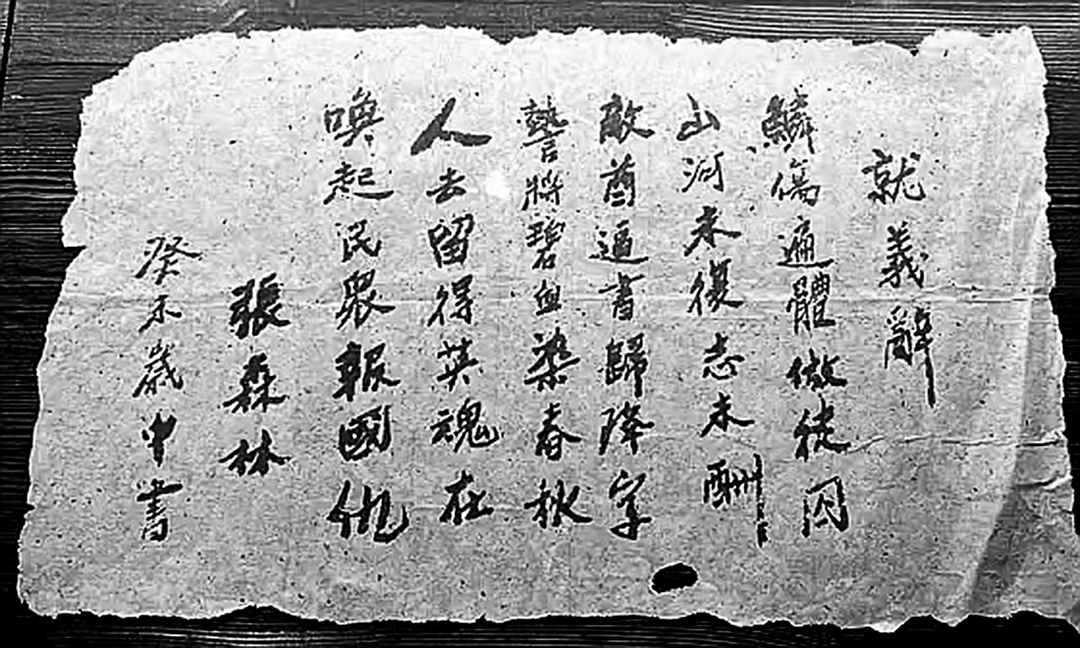

图为张森林的《就义辞》,现存于冉庄地道战纪念馆。

在冉庄地道战纪念馆的展柜中,静静陈列着一件泛黄的烈士手迹,上面写着:“鳞伤遍体做徒囚,山河未复志未酬。敌酋逼书归降字,誓将碧血染春秋。人去留得英魂在,唤起民众报国仇!”这是抗战英烈张森林牺牲时留下的《就义辞》,短短42字,言悲意壮,彰显出一名共产党员“头可断志不可夺”的铮铮铁骨和“宁为玉碎不为瓦全”的忠贞气节。

气节,是共产党人的风骨和脊梁,它体现在对信仰的忠贞不渝、对使命的无畏担当、对威胁的决不屈服上。从一介书生到抗日英雄,张森林面对敌人的酷刑誓死不降,最终英勇就义,他的光荣牺牲,正是对革命气节最生动的诠释。这种气节,源于“天下兴亡,匹夫有责”的爱国主义精神,见于“宁死不当亡国奴”的凛然大义,化为唤起千千万万民众同仇敌忾的强大感召力。

革命气节,源于心怀家国的赤诚之心。“且将毫墨抛书案,怒持剑戟战群倭。”张森林投身救亡图存的抉择,绝非一时冲动,而是目睹山河破碎、同胞罹难后,基于深厚家国情怀和崇高革命理想的自觉行动。张森林出生于河北省清苑县冉庄村,从小饱读诗书,是当地小有名气的知识分子。七七事变后,日本侵略者大肆践踏中国国土、残害中国百姓。面对敌人的暴行,张森林意识到,只有把民众组织起来同侵略者斗争,才能免遭亡国灭种。于是他毅然投笔从戎,投身于抗日救亡运动,后成为冉庄第一名中国共产党党员,领导冉庄军民与日伪军展开斗争。张森林怀着强烈的家国情怀,把自身命运与国家民族紧密相连,点燃了民众与侵略者抗争的熊熊火焰。

革命气节,立于克敌制胜的过硬本领。张森林不仅是饱含报国热情的抗战勇士,也是地道战战术的积极创新者。为了能在平原地区与日军开展游击战,张森林首先在自己家里挖了第一口地洞,成功躲过日军搜查后,便开始推广。在党组织的号召和张森林的带动下,冉庄军民齐心协力挖掘了大量隐蔽洞,从最初的单口隐蔽洞,发展到户户相连、村村相通、能攻能守的“地下长城”,极大提升了利用地道抗击敌人的效能。张森林带领冉庄军民依托地道,采取灵活机动的战术,在多次战斗中给敌人以沉重打击。据统计,抗日战争期间,冉庄军民对敌作战157次,消灭敌人2100多人,为抗战作出了重大贡献。张森林的抗战实践深刻表明,革命气节不只是宁死不屈,更要以过硬本领为基础,融入集体、转化为强大的战斗力。唯有练就过硬本领,才能在关键时刻捍卫正义、保家卫国。

革命气节,见于生死考验的忠诚担当。1943年,张森林前往耿庄组织秘密抗日会议,会后由于汉奸的告密,敌人包围了张森林等人的住所。危急时刻,张森林机智果断地指挥两位爱国青年学生安全脱险,他与区宣传委员黄岳留下来阻击敌人。长时间枪战过后,两人均身负重伤,黄岳饮弹自尽,张森林不幸被捕。在狱中,敌人要他交出各村党员名单、画出冉庄地道的线路图,并想尽办法诱使他投降,张森林断然拒绝:“宁死不当亡国奴!”最终,残忍的敌人将他活埋。面对敌人的严刑逼供和死亡威胁,张森林以生命践行了对党、对民族、对人民的无限忠诚。这种大义凛然和坚贞不屈,充分展现了共产党人的气节风骨。

血性胆魄不会凭空产生,精神品格更不会自然生成。革命先辈们在艰苦卓绝的斗争中涵养的革命气节,需要我们在艰苦环境和重大任务的摔打磨砺中赓续传承。新时代新征程,革命军人做到永葆革命气节,就要牢记军人职责,以深厚的家国情怀不懈奋斗、昂扬奋进,以对党的赤诚忠心践行保家卫国的铮铮誓言。要瞄准战斗力这个唯一的根本的标准,继承发扬革命先辈战胜强敌的斗争智慧和勇气,继承发扬“一不怕苦、二不怕死”的战斗精神,聚焦使命任务,苦练杀敌硬功。要在实践中涵养忠诚担当、展现气节风骨,面对风险挑战敢于迎难而上,面对困难危险敢于挺身而出,面对歪风邪气敢于坚决斗争,在重大任务考验中坚定信念、淬炼本领、敢打必胜,用忠诚和担当肩负起党和人民赋予的神圣使命。